根管治療の目的とは?

炎症の波及防止

主に細菌が神経に侵入することで炎症を起こします。

炎症が波及し、放置することで歯の脱落、骨髄炎、神経麻痺、上顎洞炎などを併発します。

そのため早期の治療が必要になります。

主に細菌が神経に侵入することで炎症を起こします。

炎症が波及し、放置することで歯の脱落、骨髄炎、神経麻痺、上顎洞炎などを併発します。

そのため早期の治療が必要になります。

感染源を除去し、細菌の侵入を遮断、それを生体が許容すれば治癒します。

これは虫歯と同様『削って詰める』のですが、通常の虫歯と違い根管は大変複雑で、

感染の完全除去が難しいことが多いです。

日本の保険治療で行われる根管治療の成功率は、30~50%程度といわれています。

歯の根っこは非常に複雑なため、治療におけるパーフォレーションやファイルの破折など、

さまざまな偶発症を起こしやすいです。

根っこの先まで触ることで細菌を根っこの外側に押し出したり、

細菌がそもそも残存したりすることで二次感染及び再治療が必要になることがあります。

感染源を除去するには歯を切削する必要があり、その程度により破折のリスクが高まります。

当院ではマイクロスコープ、CT、MTAセメントを駆使し、精度の高い治療を行っております。

マイクロスコープの使用によって、根管治療は“見える治療”へと進化しました。

肉眼では絶対に見えなかった構造を把握し、的確に処置することで、従来の限界を超えた治療が可能です。

→見逃された根管が感染源になることが多く、発見・処置の成否が予後に直結します。

微細な穿孔や歯根の亀裂など、肉眼では確認が難しい問題も顕微鏡下で明確に識別でき、適切な対応が可能となります。

顕微鏡を使用することで、根管内の細部まで明確に視認できるため、感染部位の除去や根管形成、充填などの各ステップを高精度で行うことが可能になります。これにより、再感染のリスクを低減し、長期的な治療成果を得ることができます。

根管治療におけるCT(コーンビームCT/CBCT)は、従来の二次元レントゲンでは得られなかった三次元的情報を得ることで、診断および治療の成功率を大幅に向上させることができます。

→診断の精度が向上し、適切な治療計画が立てられるようになります。

→特に予後不良かどうかの判断材料として重要です。

| 特性 | MTA | ガッタパーチャ |

|---|---|---|

| 封鎖性 | 非常に高い | 低い |

| 生体親和性 | 高い(組織と良好な反応) | 低い(生体には不活性) |

| 硬化後の強度 | 自硬性で硬化し、 しっかりとしたバリアを形成 |

可塑性のみ。硬化はしない |

| 抗菌性 | 高いpH(約12pH)により 抗菌性あり |

抗菌性はなし(シーラーに依存) |

| 組織再生の誘導 | セメント質・骨の再生促進作用あり | 再生作用なし |

MTAは自己硬化性のセメントであり歯と直接くっつき、湿潤環境でも高い封鎖性を保ちます。これにより細菌や毒素の漏洩を大きく抑制します。

ガッタパーチャはシーラーとの併用で封鎖性を得ますが、完全な封鎖は難しく死空を作りやすいです。またシーラーの経時的な収縮や溶解が問題になることがあります。

MTAは組織に対して非常に親和性が高く、セメント質や骨などの硬組織の再生を誘導します。特に根尖の閉鎖や穿孔部の修復、外科的歯内療法(逆根管充填)などで高い有用性があります。

硬化中から効果後にまで高pH環境を作るため、殺菌作用が持続します。これは根尖病変や難治性の感染根管の治療において非常に有利な特徴です。

MTAは化学的に安定で、硬化後に溶解せず、長期間にわたり封鎖性を維持できます。これはシーラーやGPに比べて、再感染のリスクを大幅に低下させます。

根管治療の再治療(リトリートメント)では、主な問題は細菌感染です。特に根尖に病変がある場合は治癒が難しく、成功率が下がる傾向があります。

このため、再治療では以下の2つが重要になります。

一般的な充填材料であるガッタパーチャでは、これらの条件を十分に満たすのが難しいですがMTAは以下の特徴があり、再治療に適しています。

つまり、MTAは再治療の成功に必要な条件を満たす材料として非常に有効です。

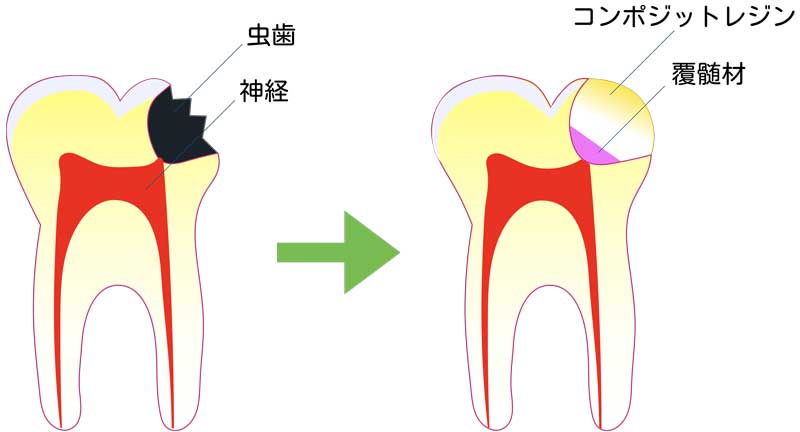

従来では大きな虫歯や神経に到達した虫歯に対しては抜髄治療(神経を全て除去する治療)を選択することがほとんどでした。

現在ではMTAセメントの登場により、神経を残す治療の成功率が高まり、様々な治療法を選択できるようになりました。

虫歯などで歯の神経が露出または近接している場合に、神経を保存することを目的とした治療法です。

神経が一部露出してしまった場合に、その部分を特殊な薬剤を使い、神経の回復・保存を促します。

神経の露出がない症例で、神経近くまで虫歯が進んでいる場合に、感染の可能性がある象牙質を一層残し、修復象牙質と呼ばれる新たな硬組織の形成を促します。

ポイント

上手くいけば神経全てを保存が出来ます。

しかし、上手くいかない場合は再度治療をし、全ての神経を除去する必要があります。

成功率は症例によって異なり、歯科医師の診断が非常に重要です。

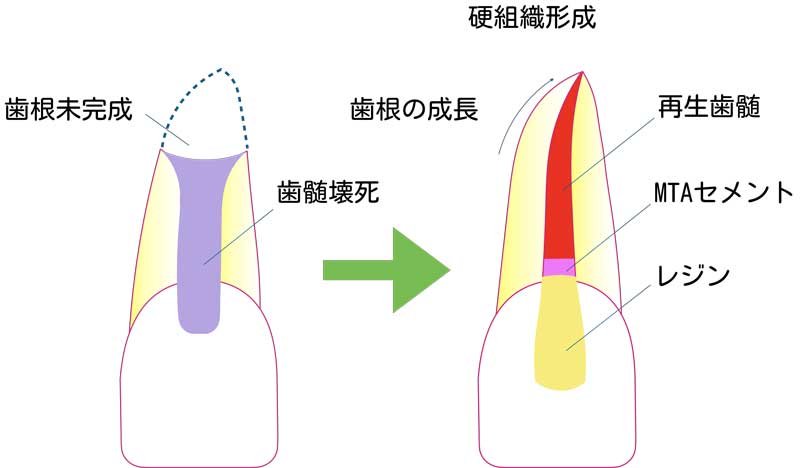

根っこが未完成(若年者)で神経が壊死した歯に対し、神経の再生を行い、根っこの成長を促す(パルプリバスクラリゼーション)治療法。

ポイント

若年者は再生能力が高く、自然治癒を促した治療法になります。